鐫刻在紅土地上的赤誠(壯麗70年·奮斗新時代·記者再走長征路)

1934年10月17日,中央蘇區、中央軍委機關及其直屬部隊和一、三、五、八、九軍團共8.6萬余人,踏上戰略轉移的征途。圖為中央紅軍長征出發紀念碑。

本報記者 鄭少忠 溫 騰攝影報道、

江西省于都縣長征源合唱團是由160余名紅軍后代、歌唱愛好者組成的業余團隊。圖為合唱團在義演。

本報記者 夏康健 朱 磊攝影報道

6月12日,記者在江西于都縣羅坳鎮孟口村孟口長征渡口,冒雨采訪中央紅軍第八軍團集結渡河的故事。

人民網記者 秦海峰 艾 鑫攝影報道

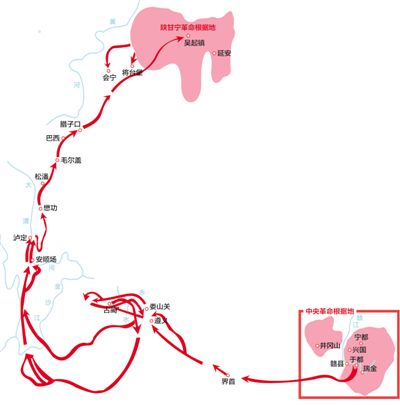

中央紅軍長征路線示意圖由中央紅軍長征出發紀念館提供

6月10日,江西贛州于都縣于都河畔,燈火通明,車來車往。在縣文化藝術中心,一首《告別》,拉開一場大型演出的序幕,不時爆出雷鳴般掌聲。

盛大精彩的演出,是為了紀念85年前的一場遠征。1934年10月17日晚,就在于都河畔,8.6萬余中央紅軍匯聚,準備渡河,人潮如涌,但井然有序,分外安靜。

我們走得再遠都不能忘記來時的路。連日來,在江西贛南的瑞金、于都、寧都、興國等地,我們冒雨前行,踏著泥濘小路瞻仰先烈,涉過濕滑木橋探訪烈士遺屬,心中的感動和震撼前所未有。

用熱血澆筑信仰,鍛造長征鐵軍

1933年9月,國民黨向中央蘇區發動第五次“圍剿”。在于都縣中央紅軍長征出發紀念館,講解員給我們講解那張中央革命根據地日趨縮小的示意圖:由于政治軍事上的雙重失誤,蘇區蒙受重大損失,戰略轉移成為最后選擇。

1934年10月17日至20日傍晚,中央蘇區、中央軍委機關及其直屬部隊和一、三、五、八、九軍團共8.6萬余人,從8個渡口渡過于都河,踏上漫漫征程。為躲避敵機偵察,軍民們每天下午架橋,次日凌晨拆除,5個渡口的浮橋反復拆搭達15次之多。

戰略轉移去往哪里?怎么走?路在何方?不論是指戰員還是群眾,都選擇了堅定不移跟黨走。

“跟著走。”當時仍然被左傾路線排擠,被留黨察看的鄧小平沒有猶豫。

“打敵人去。”紅四團團長耿飚,面對戰士們的疑惑,回答干脆利落。

然而邁過于都河的每一步,都面臨著槍林彈雨、浴血犧牲。

1934年10月21日,中央紅軍長征第一仗在江西省信豐縣百石村打響,時任紅四師師長洪超激戰中被敵人流彈擊中頭部,倒在前線。高山綠蔭的庇護下,我們在百石村的一座小山坡上,瞻仰洪超之墓,這也是長征路上的第一座紅軍墓碑。離此不到30公里處,有一座無名烈士碑,紀念200多名無名紅軍指戰員。他們在長征途中留下來養傷,在一個雨夜被敵人殺害。

1934年10月到1936年10月,血戰湘江,四渡赤水,強渡大渡河,轉戰地域超過半個中國;翻越20多座高山,其中5座常年積雪;渡過30多條河流,包括洶涌險峻的峽谷大江;走過世界上海拔最高的廣袤濕地……中央紅軍這支出征隊伍,抵達延安時減員到僅7000余人。

留下來堅持游擊戰爭的隊伍,面對嚴酷的高壓態勢,九死一生,絕大部分人倒在了這片紅土地上。

“弟準備犧牲,生是為中國,死是為中國,一切聽之而已。”1935年3月,奉命在蘇區堅持斗爭的贛南軍區政治部主任劉伯堅,在被捕就義前寫信給家人,從容安排后事。

“南國烽煙正十年,此頭須向國門懸。后死諸君多努力,捷報飛來當紙錢。”1936年冬天,陳毅在梅嶺于國民黨重重圍困中,創作了著名的《梅嶺三章》。

以百姓之心為心,鑄就鐵壁銅墻

于都中央紅軍長征出發紀念館里,有一雙草鞋,鞋尖上繡著兩個繡球。鞋的主人是于都縣嶺背鄉老紅軍謝志堅,在送他離家遠征時,青梅竹馬的愛人春秀,送給他這雙別致的鞋。

長征途中,謝志堅一直舍不得穿,直到強渡大渡河時,由于戰斗激烈,分分秒秒都有犧牲,謝志堅穿上春秀送的草鞋,決心帶著愛人的信物赴死。1951年,謝志堅回到于都尋找春秀,才得知長征后不久,春秀就被殺害了。謝志堅帶著那雙草鞋,伏在春秀墓上痛哭。

父送兒、母送子、妻送夫,明知一別可能永難再見;寧愿自己忍饑挨餓受凍,也要保障紅軍……據記載,1934年,中央紅軍長征前短短5個月,僅贛南蘇區,擴大紅軍8萬多人,捐獻稻谷90.6萬擔,被毯2萬床,棉花8.6萬斤,布鞋5萬雙,草鞋20萬雙,籌集軍費150萬元。

站在贛南這片土地上,人們會對一個政黨、一支軍隊與人民的血肉聯系,有全新認知。

“炮火連天響,戰號頻吹……我們少年先鋒隊,英勇上前線……”在寧都中央蘇區反“圍剿”戰爭紀念館,人們莊嚴靜默,聽63歲的紅軍后代劉黎洋唱起少共國際師歌曲。

劉黎洋的父親不到16歲參加少共國際師,生前常跟他說過去的故事:當時老百姓“躲白軍,躲壯丁”,但同時又積極支援紅軍,把兒子送上戰場。

“為什么參加紅軍,我父親說,那是因為紅軍確實是我們窮苦人的子弟兵。”說著,他又唱起了父親教的另一首紅軍歌謠:“當兵就要當紅軍,處處工農來歡迎,官長士兵都一樣,沒有人來壓迫人。”

71歲的郭鳳林回憶,父親郭春福1934年跟著紅軍走,到1950年帶著9個月的她轉業回到家鄉,一去就是17年。“十幾年過去了,父親面貌、身材變了,就連鄉音也改了。我奶奶悄悄問我大姑——這到底是不是我兒子呀。大姑說,哪有亂講自己是別人兒子的,肯定是!”每次說起這個故事,郭鳳林都笑中帶淚。

盡管一切都變了,但郭春福依然記得革命時期家鄉缺鹽的情景,特地買了一大包鹽背回來。“我們寧都到現在還有個菜,叫無鹽湯。”郭鳳林說。在一次次軍事“圍剿”和封鎖中,蘇區嚴重缺鹽。為了讓前線的紅軍有力氣作戰,寧都人家家戶戶把鹽罐子刮得干干凈凈,送上前線。自家想吃鹽,就從墻根處弄一點苦澀的硝鹽。久而久之,一道無鹽湯傳下來,成了寧都的特色菜。

每到一處紀念地,每訪一位親歷者,軍民魚水情的故事,不勝枚舉。

瑞金的老人回憶,小時候紅軍常用白米飯換他吃的紅米飯。寧都的老人回憶,紅軍每到一地,都要幫老百姓挑好水。走之前也要扎好稻草,上好門板,不給老百姓添麻煩。至今,紅軍為方便群眾打出的革命井,還在滋潤著當地百姓。

“喚起工農千百萬,同心干。”當年僅240萬人口的贛南蘇區,八子參軍、七子參軍、父子參軍的故事俯拾即是,33.1萬人參加紅軍,60萬人支前參戰,33.8萬人為革命犧牲,其中有名有姓的烈士就達10.82萬人。

興艱苦創業之風,踏出堅實腳印

興國老紅軍王承登,16歲參加紅軍,1972年離休回贛州后,到部隊、企業、院校作報告,足跡踏遍贛南老區18個縣(市、區)。他希望用自己的親身經歷,激勵更多人。

老人經常說,和倒下的戰友們比,自己多么有幸,能返鄉參與并見證贛南原中央蘇區人民脫貧、發展的“新長征”。這些年,贛南大興艱苦創業之風,不斷創新發展:贛州新能源汽車科技城,形成從鋰電池到整車生產的完整產業鏈;贛州國際陸港,南康家具、贛南蔬菜運往“一帶一路”沿線國家;“中國稀金谷”“青峰藥谷”,贛粵電子信息產業帶蓬勃發展……

2012年6月28日,《國務院關于支持贛南等原中央蘇區振興發展的若干意見》出臺,老區發展翻開歷史新篇章。國家提出的“全國革命老區扶貧攻堅示范區,全國稀有金屬產業基地、先進制造業基地和特色農產品深加工基地,重要的區域性綜合交通樞紐,我國南方地區重要的生態屏障,紅色文化傳承創新區”五大戰略定位,為贛南原中央蘇區的發展,明確了方向。

如今,曾為世界矚目的贛南地區,再一次吸引著世界的目光。贛南已實現新中國成立以來最大規模的脫貧:176萬人脫貧,7個貧困縣和801個貧困村脫貧摘帽;贛州的稀土加工,正從過去提供初級原料的階段,向全產業鏈延伸,基本形成了產業鏈完整、具有一定特色的稀土產業體系,成為國家鎢和稀土新材料高新技術產業化基地……

“今天,在新長征路上,我們要戰勝來自國內外的各種重大風險挑戰,奪取中國特色社會主義新勝利,依然要靠全黨全國人民堅定的理想信念和堅強的革命意志。”2019年5月20日,習近平總書記在贛州視察時說。

從爭取國家解放、民族獨立的偉大抗爭,到建設社會主義新中國的光輝歲月;從開啟改革開放的壯麗征程,到沖刺全面建成小康社會,再到實現中華民族偉大復興的中國夢,長征精神始終賦予我們不竭動力、無窮信心!

不忘初心,方得始終。壯闊新時代,再走長征路,是不忘過去,致敬歷史,更是汲取力量,昂首向未來!

?

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

89e16128-ce7d-473b-93ae-34bcf30a9e65_watermark.jpg)

b248f042-8c0e-4a8e-9179-ba41f60fe3f3_zsize_watermark.jpg)

602e5d74-ac12-496c-9a80-ef703f087ea5_zsize_watermark.jpg)

c122b8d5-e777-405c-8d53-5da8e866bed6_zsize_watermark.png)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)