“活化石”秀出現代味 黎錦艷若云 千年承技藝

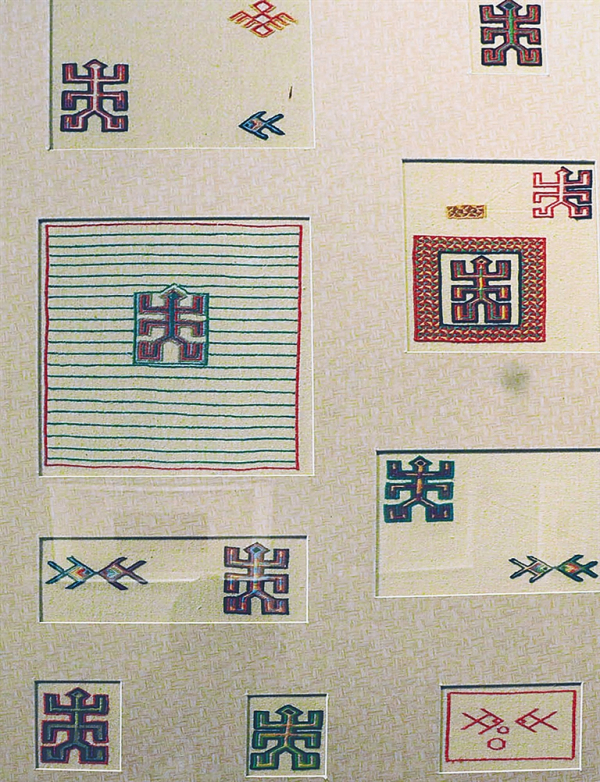

黎錦人才培養項目成果展作品。

圖海南日報記者 張茂 實習生 肖亞梅文海南日報記者 繆影影

54幅紋路清晰、色彩艷麗的黎錦作品,在柔和的燈光下散發出質樸而不失優雅的歷史風韻,傳遞著厚重又不乏靈動的藝術氣息。

12月7日至12日,國家藝術基金“全國黎錦藝術設計人才培養”項目成果匯報展在海南省博物館展出。被譽為中國紡織史上“活化石”的海南黎錦,在來自全國各地的30余名參訓學員手中,煥發出新的光彩。

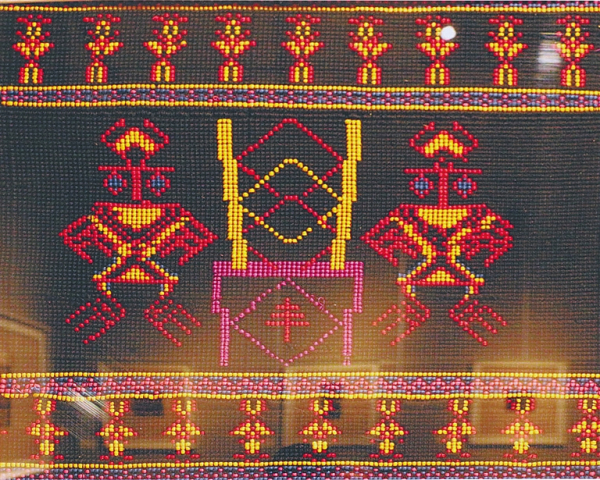

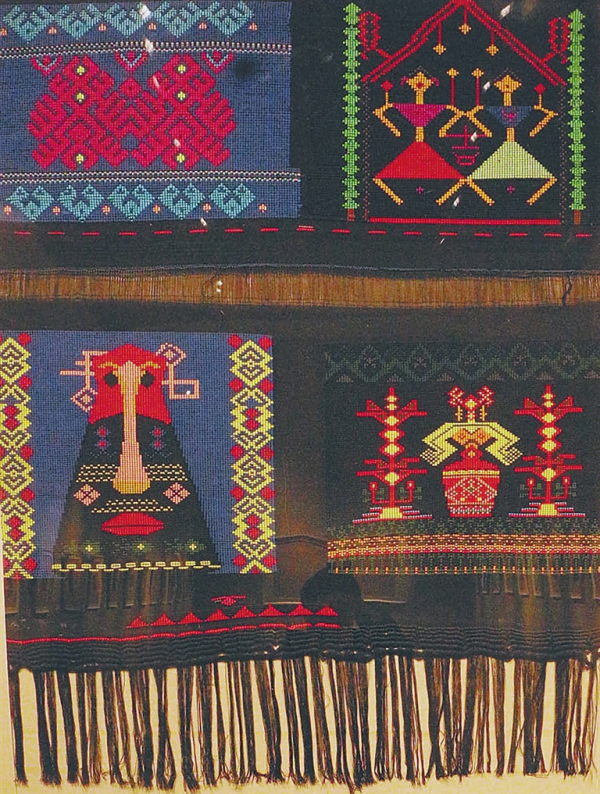

黎錦人才培養項目成果展作品。

傳統與現代的碰撞

“黎族沒有文字,黎錦代表了黎族一代又一代積淀的信仰、知識和智慧。我們希望用藝術設計賦予古老黎錦新的生命。”該項目的授課專家之一、海南師范大學副教授孔祥梅介紹,此次參展的54幅作品均由國家藝術基金黎錦人才培養項目參訓學員完成,有單面織、反面織,也有雙面繡。每件作品制作精美,尤其是各種傳統文化圖案的選擇及色彩搭配、設計,展示出濃厚的黎族文化特色。

黎錦圖案紋樣色彩的運用與調配十分講究。主要以黑、藍、棕為基本色調,交叉配色,加入紅、黃、青、綠來綜合調配,使得織錦圖案紋樣色彩豐富艷麗,五彩斑斕。黎族傳統織錦圖案花紋題材多樣,有植物圖案、動物圖案、人物圖案、景物圖案、文字圖案以及神話故事圖案,主要織錦圖案紋樣有150多種。

“這些作品在繼承傳統黎錦的圖案、符號的基礎上,適當引入現代的審美藝術特征,側重于黎錦的藝術設計。”孔祥梅說,傳統的黎錦制作有紡、染、織、繡四大工序,此次的培訓側重于織、繡,重點在織。學員的作品多是運用黎族的踞腰織機做單面織,水平織機做的反面織,由機器特點決定了作品呈現的線條都是極具裝飾性的直線、斜線。但是在圖案構成上,學員們并沒有完全沿用傳統黎錦常用的圖案、符號,而通過對這些圖案、符號進行組合,或引入現代時尚語言、符號、形象等對其進行藝術設計。如傳統黎錦色彩艷麗,而有的學員作品則采用簡潔的白底;有的學員創作婚禮圖,將現代的生活方式引入黎錦創作中。

“這是一個鳳凰圖案,我在中間又織了一個漢族文字——‘福’。”該項目的學員之一,海南師范大學藝術設計專業學生鐘正男介紹了自己的作品,傳統黎錦所繡的圖案多為大力神紋、蛙紋、龍紋、鹿紋、鴿紋、魚紋等,此次將鳳凰圖案和漢族文字引入黎錦創作,也是一次探索。

黎錦人才培養項目成果展作品。

探索黎錦人才培養模式

2009年,海南省掌握黎族傳統紡染織繡技藝的黎族婦女已不足1000人(多為七旬老人),其中掌握核心技藝者不足200人,掌握雙面繡的僅為5人,為此,海南向聯合國教科文組織提出申請,將黎錦工藝列入“急需保護名錄”。

2009年10月初,申請成功獲批,黎錦工藝成為我國第一批、海南第一個躋身世界級非物質文化遺產名錄的項目。

根據申報時與聯合國的締約:海南如實現黎錦技藝傳承人培養的承諾,黎錦織錦紡、染、織、繡技藝進入聯合國非物質文化遺產“代表性保護”。如不能實現承諾,黎錦工藝則將永遠從“世界級非遺”的名單中消失。

“近年來,經過不懈努力,目前該技藝傳承人數大大增加,瀕危狀況得到了改善。但黎錦黎族傳統紡染織繡技藝保護依然面臨著諸多問題。”孔祥梅稱,基于這樣的現狀,海南師范大學通過國家藝術基金2016年人才培養“全國黎錦藝術人才培養”項目,依托海南本土資源,在海南當地組織培訓全國優秀黎錦技藝人才,傳播黎錦藝術魅力、傳承黎錦技藝。

據介紹,該項目先后于2016年12月、2017年11月分開展了兩場培訓活動,每次集中培訓30天(采取全脫產集中面授方式教學)。學員們在30天的培訓中,需經過實踐考察創作、黎族及黎錦相關藝術設計理論、黎族織錦工藝和黎族雙面繡工藝四個系列課程的熏陶。

融入現代元素的黎錦作品。

“雖然只有短短一個月的時間,但培訓對我的影響、觸動頗大。”鐘正男說,課程中,他不僅學到了豐富的黎族文化與設計理論知識,更是深入田間調研,向各個國家級、省級黎錦傳承人面對面學習了平紋素織、提花織造、雙面繡制作等黎錦工藝實踐操作技能。而令他印象最深刻的是,深入黎族村寨時看到的織錦場面:黎家織女席地而坐,腰系織機腰帶,兩腿并攏伸直,將經線扯直,引不同顏色的緯線竹針在經線中來回穿梭。“我的腦中瞬間蹦出一個詞——‘震撼’,這才是真正的藝術,是我們需要傳承的瑰寶,也是我們創作的源泉所在。”

據介紹,該項目在海南省高校國家藝術基金申報史上是第一個成功獲批的項目,也是迄今為止第一個以高校為依托的藝術人才培養資助項目,在黎錦保護與傳承史上也將成為一次重要嘗試與突破,它不僅成功探索出一套黎錦藝術人才培養模式,更將促進黎錦紡、染、織、繡等各項技藝走出海南,走向全國。

12月8日,在海南省博物館,觀者駐足觀賞黎錦人才培養項目成果展。

黎錦傳承應結合當下藝術

“黎人取白絮,以手足紉線,織為布,做衣衾。”古時對黎錦技藝的描述,讓人對悠遠歷史中的黎族織錦產生了美好的向往。

生活在海南的人,對于黎錦并不陌生,不論是在媒體的報道中,還是在各大文化活動中,都能聽到它的名字,看見它的身影,但是它卻似乎從來沒有飛入尋常百姓家,走進我們的日常生活當中。如何讓黎族織錦的價值辨識走入普通大眾?這是國家藝術基金“全國黎錦藝術設計人才培養”項目重點探索的方向所在。

“在傳承黎錦工藝的同時,一方面我們注重培養專業藝術設計人才的創新力,另一方面我們也關注到了部分黎錦愛好者對于未來的設計與規劃。”孔祥梅說,參加培訓的30余名學員由主辦方從全國范圍內精挑細選而來。第一批學員多為全國藝術研究院(所)、藝術高校和文藝院團及相關藝術機構的中青年大學老師和研究生,90%具有碩士以上學歷,具有較高藝術設計理論水平,在工藝美術學科領域中織錦技藝能力較強。而第二批學員主要為海南省內外高校教師和省內初高中教師,以及熱愛黎錦藝術、致力于傳承發揚黎錦技藝文化的黎錦愛好者。

孔祥梅介紹,二期學員中,有的黎錦愛好者自身具備一定的織錦技藝,但是缺乏相應的理論基礎;有的是中小學教師,在推廣黎錦技藝的過程中,需要更多的審美引導。借助于此次培訓,他們對于未來在黎錦技藝的傳承與文化推廣中,如何發展有了更加明晰的規劃。

一代人有一代人的歷史,一代人就有一代人的黎錦。對于黎錦技藝的保護、開發、傳承,需要結合當下的藝術,拓展少數民族技藝人才受教面的廣度與黎錦核心技藝的深度,使黎錦藝術具有更加廣泛的社會效益和影響力。

?

?

相關鏈接:

黎錦風韻顯民族特色 54幅作品展海南黎錦人才培養成果國家藝術基金黎錦人才培養項目成果展在海口開展

全國黎錦設計人才培養項目在海南開班 招收學員35人

海南休博會非遺引關注 陵水85歲阿婆現場織黎錦

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

f7729437-f06f-47ba-be59-6d5c9db407cd.jpg)

9bf91f07-d457-48a7-9034-28439359b0bf.jpg)

f38b57c4-8f58-4e44-926d-bf00fcc30a3a.jpg)

fb79ea4c-9107-49f5-8e21-92589f52e8d0.jpg)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

bf48b8a7-514e-4e4c-8498-fcada25ea7b2.jpg)