十大考古新發現揭曉 海昏侯墓、致遠艦如期入選

江西南昌海昏侯墓

云南甘棠箐舊石器遺址

江蘇興化、東臺蔣莊遺址

浙江良渚古城外圍大型水利工程

河南漢魏洛陽城太極殿遺址

海南沿海地區史前遺存

陜西周原遺址

湖北銅綠山四方塘遺址墓葬區

內蒙古多倫遼代貴妃家族墓葬

遼寧“丹東一號”清代沉船(北洋水師致遠艦)

昨天,“2015年度全國十大考古新發現”揭曉,備受矚目的海昏侯墓和遼寧致遠艦如期入選。據評委介紹,本次評選覆蓋考古項目時間跨度很大,“上至百萬年前的舊石器遺址,下至近代的致遠艦都有。”此外,今年的考古項目不少都是早年的發現,以往做過多次發掘,如銅綠山礦冶遺址就可追溯到上世紀70年代。而浙江余杭良渚遺址則是繼2007年之后第二次入選“十大”。

亮點1

良渚遺址再入圍

為大禹找到“前輩”

“早在2007年,良渚古城就曾入選十大考古發現。這些年,良渚不斷有‘驚喜’,如果不是非常突出的話,我們是不會優先考慮的。本次再度入選,是因為它實在太重要了。”北大考古文博學院教授嚴文明介紹,本次入圍的良渚文明遺址是古城外圍的大型水利工程,它證實了良渚古城由內而外具有宮城、王城、外郭和外圍水利系統的完整都城結構。其中,水利系統規劃和影響的范圍超過100平方公里。

在山體上,高壩與低壩錯落把水擋住,并形成高地水庫和低地水庫。水庫底部還有平行的水渠,“此前我們一直認為它是擋水用的,后來發現它是引水用的。”早在5000年前就有這么形制完整的水利系統,不論規模還是歷史,都是世界上獨一無二的。

“這個工程很容易讓大家聯想到中國古代大禹治水的傳說”,此前,人們始終質疑當時技術水平的限制,而只將它當做是一個神話。如今,比大禹還要早得多的良渚文明就發現了這么完善的水利工程,“這充分證明,大禹治水也不是‘空穴來風’。”

亮點2

揭開良渚古玉

未解之謎

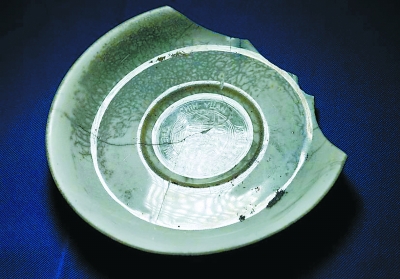

除了浙江余杭的良渚古城外,今年的十大發現中,良渚文明還有身影露面,那就是江蘇興化、東臺蔣莊遺址。蔣莊良渚文化墓地位于聚落東北部,整體呈南北走向,共清理墓葬282座。

嚴文明介紹,由于良渚是非常強勢的文化,墓葬多位于太湖流域,所以人骨極難保存。而墓葬之中出土了許多斂尸之用的玉琮、玉璧,其分類、放置似與性別相關,但由于此前墓葬主人男女難辨,一直讓學者們有諸多猜想。

而蔣莊良渚遺址則位于長江以北,是良渚文明的邊界,突破了以往學界認為良渚不過長江的傳統觀點。墓葬之中人骨歷歷,可清楚分辨玉琮處于男性墓葬,玉璧出于女性墓葬。

另外,還有讓古玉研究者、愛好者興奮的發現,著名的“鳥站祭壇”紋玉璧終于確定出土于良渚文化。“過去,這樣的玉璧現身于民間,大家難辨出處。后來,安溪百花山曾有老鄉捐獻一枚,但也不是考古發掘的成果。因此,不少研究者懷疑這個圖案的真實性。”而本次在蔣莊發現了“鳥站祭壇”紋玉璧,無疑對其時代和地域的確認有著決定性作用。

亮點3

礦冶遺址

首現墓葬“見物又見人”

“過去人們常說,考古發現是‘見物不見人’。在湖北大冶銅綠山四方塘遺址的發現中,可是‘見人’了,還有100多位。”北大考古文博學院資深教授、本屆評委會主任委員李伯謙介紹,銅綠山也是中國礦冶考古首次發現的與礦冶遺址相關的墓地。

上世紀70年代引起關注至今,大冶銅綠山遺址除了弄清楚了采礦、選礦、冶煉的連鎖過程,還發現、清理墓葬135座,揭露面積達2275平方米。其中,東西兩周時期墓葬123座,“這些墓葬與銅礦礦體、巷道的時間吻合。此外,還出土了包括開礦工具和劍、戈等兵器在內的170余件各種材質的文物。”這些工具隨葬的人們是做什么的?不禁引人猜測。

李伯謙告訴大家,在礦址有35個腳印,說明這些人與礦冶有著密不可分的關系。而他們的分工也各不相同,“開礦工具的主人負責下井開礦,兵器的主人負責保衛礦址。”李伯謙說,這體現了當時的官吏系統運作過程,有利于重現當時的礦冶生產情況。

亮點4

海昏侯劉賀入選

不因“網紅”

曾因身世成謎、擁有萬余件珍貴陪葬的神秘墓主人——海昏侯劉賀在去年因身份謎團而名噪一時。昨天,海昏侯劉賀墓入選十大考古發現,讓其考古領隊楊軍又驚又喜,“十大考古評選的標準不同于公眾關注的標準,這次入圍的考古發現的分量都很重。”

毋庸置疑,海昏侯墓是目前發現的文物最多、內涵最豐富、保存最完整、級別最復雜的墓葬。“上至帝王,下至平民,劉賀都做過,而墓葬出土的不同文物記載了他不同的身份和經歷。”中國社會科學院學部委員、考古研究所原所長、研究員劉慶柱表示,海昏侯墓的發掘對于研究西漢列侯等級葬制具有重大價值。

海昏侯此前備受媒體、公眾的關注,而在網絡的走紅是否對其入選“十大”有著推波助瀾的作用呢?楊軍表示否定,受關注不是考古價值的評定標準,考古新發現評選關注的是在考古中是否有完整的理念以及使用的方法,“關鍵不是挖到了什么寶貝,而是對于認識歷史帶來的改變。”

亮點5

致遠艦

成日本侵華實證

劉慶柱認為,致遠艦的重要性不言而喻,“這是我們屈辱的、被侵略的歷史,但同樣也是記載著侵略者罪惡的歷史,真相不容掩蓋。”

經過三個年度共四次的水下考古調查,考古研究者在深達24米的海底找到一艘鋼鐵沉艦。水下發現沉艦整體受損嚴重,清理過程中,艦體絕大部分區域發現有火燒的痕跡,從周邊拋撒的鋼板、木質船板、鍋爐零件等物品,可推測發生過劇烈爆炸。

據記載,1894年,中日爆發甲午海戰,在交戰過程中先后沉滅揚威、超勇、致遠、經遠四艘軍艦。通過實物資料的考察與甲午海戰檔案、北洋海軍檔案和海域當地口述史料的綜合判定,確認遼寧“丹東一號”清代沉船為清北洋水師的致遠艦,這是日本侵華的實物證據。

“過去說‘考古不下三代’,喜歡以年代論價值,這種傳統觀念要改變了”,專家認為,通過致遠艦的入選可說明,考古研究也是實物和文獻的結合,旨在解決歷史存疑難題。(孫樂琪)

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)